あなたが知らない遊女城下町「吉原」の職業 遊女で成り立つ街にはどんな仕事があったのだろうか?

はじめての吉原ガイドブック

遊女だけでも3000人。妓楼(ぎろう)と遊女にかかわる仕事に従事する人を含めればおよそ1万人が暮らした江戸吉原。遊女がいなければ成り立たない町に暮らす人々は、いったいどんな職業に就いていたのだろうか。

■吉原に住むすべての人の仕事は、妓楼や遊女に関係する

現在、「企業城下町」という言い方がある。それにならえば、吉原は「遊女城下町」といえよう。遊女がいてこそ成り立つ町だった。

吉原は長方形の区画で、広さは約2万800坪。周囲を板塀と、お歯黒溝と呼ばれる堀で囲われ、大門が唯一の出入口である。

この区画内に、およそ200軒の妓楼があり、すべての遊女を合わせると3000人前後になる。俗に「遊女三千」と言われた。

吉原には妓楼のほかに、各種の料理屋や茶屋、商家、薬屋、質屋、髪結床(かみゆいどこ)、湯屋などなど、さらに裏長屋もあったので、定住人口は1万人に近かった。

そして、遊女以外のおよそ7000人の人々は直接、間接に妓楼と遊女にかかわる仕事に従事していた。

では、吉原内にはどんな職業があったのだろうか。まず、肝心の妓楼から見ていこう。

【図1】遊女と若い者。『笑本柳巷拾開花』喜多川月麿画、国際日本文化研究センター蔵

【図1】に、吉原の主役とも言うべき遊女が描かれている。中央が上級遊女である花魁(おいらん)、左右にいるのが下級遊女の新造(しんぞう)、左右の女の子は遊女見習いの禿(かむろ)。後ろから従うのは若い者である。

妓楼において、若い者の仕事は多岐にわたり、その役割は大きかった。なお、年齢にかかわらず、接客担当の男はすべて若い者と呼ばれた。現代のフーゾク業の「黒服」に相当する。

客への応対や芸者などの手配、揚代(あげだい)の徴収、荒れた客をなだめたり、遊女に命じられた雑用をこなしたり、などなど、すべて若い者の仕事だった。

遣手(やりて)は遊女の監督係である。怠けていると見た遊女や、だらしない禿をきびしく折檻することもあった。

【図2】花魁を叱る遣手。『センリキョウ』歌川国虎画/文政7年(1824)刊、国際日本文化研究センター蔵

【図2】は、遣手が花魁を叱りつけているところである。

そのほか妓楼には、接客はしないが、炊事洗濯掃除やその他の雑用に従事する、下男下女などの奉公人が多数、住み込んでいた。

「お針」と呼ばれる裁縫係がいて、縫物を引き受けた。遊女は裁縫をはじめ、家事労働はいっさいしなかったからである。

なお、妓楼の経営者である楼主とその家族も、妓楼内に住んでいた。

次に、妓楼以外の職業を見ていこう。

【図3】引手茶屋。『新吉原仲埜町之光景』歌川豊国(3世)画、都立中央図書館蔵

【図3】に、仲の町の両側に軒を連ねた引手茶屋が描かれている。

引手茶屋は吉原で遊ぶ客の、いわば案内役であり、世話役だった。引手茶屋の若い者は客に付き添い、まさに痒いところに手が届くように面倒を見た。

もちろん、客にとっては余分な金がかかるわけだが、それでもわざわざ引手茶屋に上がってから、その後、案内されて妓楼に向かったのは、優遇してもらえたからだ。引手茶屋を通すのは、「俺を特別扱いしろ、金ならあるぞ」と言うわけである。

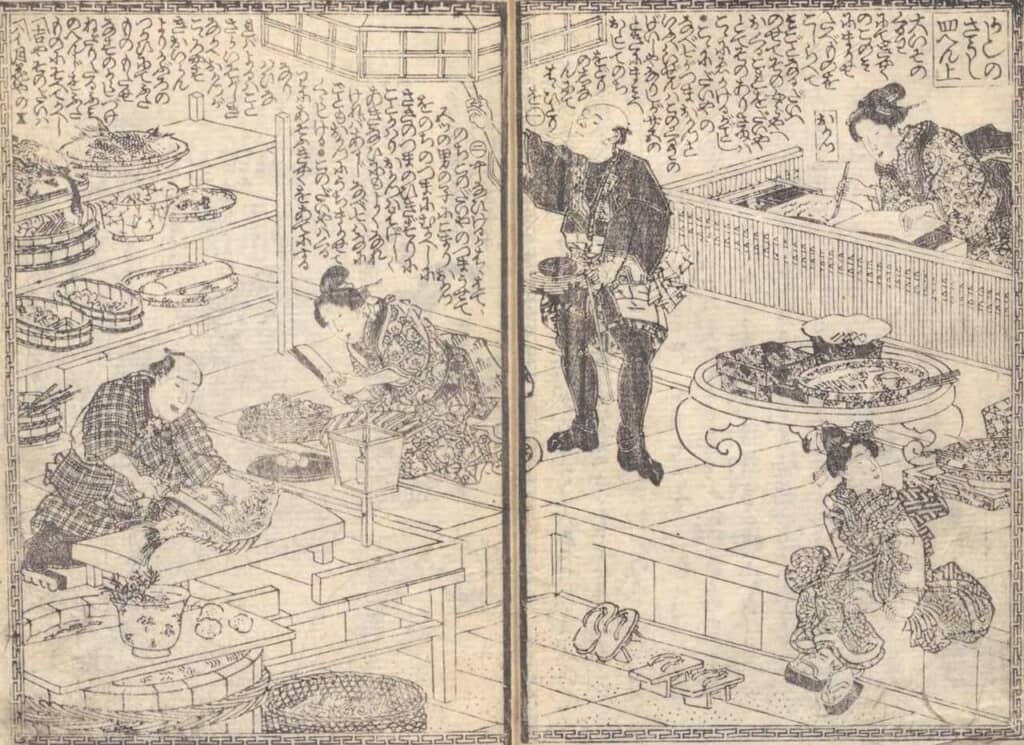

【図4】台屋。『春の文かしくの草紙』山東京山著/嘉永6年(1853)刊、国立国会図書館蔵

【図4】は、台屋と呼ばれる仕出料理屋である。

妓楼には料理番がいて、客に出す簡単な酒の肴なども作ったが、妓楼の奉公人の食事を作るのがもっぱらの仕事だった。客が芸者や幇間(ほうかん)を呼んで宴席を開くときは、台屋から料理を届けさせた。

妓楼の宴席には必須の存在である芸者や幇間などの芸人も、吉原内の長屋に住んでいた。

【図5】芸者と幇間。『田舎鶯』無仏庵元越著/文政6年(1823)刊、国立国会図書館蔵

【図5】で、三味線を弾いているのが芸者。扇子を手にしている男が幇間である。

中央に置かれているのが、台屋の若い者が運び込んだ料理で、台の物と呼ばれた。

そのほか、医者や易者、各種の職人も住んでいて、塀と堀で囲まれた区画内ですべて用が足りるほどだった。

- 1

- 2